摘要:在婚姻市场渗透下,中西部农村家庭继替具有市场参与性特征:婚姻市场竞争过程形塑出以竞争力为指标的婚姻梯队序列,在优势梯队实现的家庭继替具有向上社会流动的特征,梯队末端则呈现为底层沦陷;农村男性青年在婚姻梯队序列所处的位置取决于其家庭的资源积聚方式、能力和分配方式。调查发现末端梯队集中分布于农业剩余稀薄村庄,其内在机理是农业剩余稀薄通过形塑家庭劳动力的不合理配置与以年轻人为主体的资源积聚方式和向家庭日常生活基本需要进行倾斜的资源分配方式削弱了男性青年的婚姻市场竞争力,其现象表征是扎堆分布的光棍。

一、问题的提出与文献回顾

(一)问题的提出

自中国人口发展研究课题组根据全国第五次人口普查数据推测“到2020年我国将出现3000万光棍大军且尤以农村最为严重”以来,中国的光棍问题已经成为各界关注的热点。[1]不少研究者通过实地调查,[2] [3]从数据和比例上论证了农村光棍现象的严重性。一些研究从农村资源匮乏、生育观念落后和贫困惯性的视角出发,将农村光棍问题视为底层社会问题进行研究:他们认为,婚姻市场中的女性资源向资源相对丰富地方倾斜,随着打工经济的兴起和人口流动的加剧,婚姻市场逐步形成,而农村和农村青年在婚姻市场中处于弱势地位,农村女性资源“在生男偏好的影响下本来就少,还大量外流”,进而农村男青年容易成为光棍,从类型上看,当下农村更突出的是“经济贫困型光棍”,这是一种“弱势累积”。[4][5][6][7]

但是,单纯以处于底层社会的农村青年在资源禀赋上已经固化的弱势地位来分析农村光棍现象还是过于笼统,没有从经验层面将农村青年打光棍的内在机制剖析出来,没有追问:为什么在人口流动的制度性限制逐渐消除、劳动力市场向农村开放的经济社会新形势下,仍然还是资源禀赋差的农村地区男性青年打光棍?这种资源禀赋先天不足通过何种因素和机制与农村青年打光棍发生关联?

已有研究表明农村婚姻的成本越来越高,“体面的标准”与“还过得去的标准”已经是很多农村家庭难以企及的,或者至少需要一个农村家庭数十年的积蓄。[8]随着打工经济兴起和传统婚姻圈的打破,[9]进而全国婚姻市场在女性资源相对稀缺赋予女性在“婚姻市场上要价”的合理性导致婚姻成本的高涨,[10]越来越高的彩礼、进城买婚房或者至少在村建新房、购置婚车等是其现象表征。过高的婚姻成本通过“伦理性负担”给农民家庭施加沉重的资源积聚负担,生男偏好突出的河南以“生两个儿子哭一场”、“生男生女不一样,生儿将来没对象”来形容他们的负担。

笔者通过对中西部9个村庄具有不同表征的光棍现象进行分析,力图构建理解农村光棍现象的中观机制。在婚姻市场渗透下,中西部农村家庭继替具有市场参与性特征:婚姻市场竞争过程形塑出婚姻梯队序列,在优势梯队实现的家庭继替具有向上社会流动的特征,梯队末端则呈现为底层沦陷;农村男性青年在婚姻梯队序列所处的位置取决于其家庭的资源积聚方式、能力和分配方式。调查发现末端梯队集中分布于农业剩余稀薄村庄,笔者认为其内在机理在于农业剩余稀薄通过形塑家庭劳动力的不合理配置与以年轻人为主体的资源积聚方式和向家庭日常生活的基本需要进行倾斜的资源分配方式削弱了男性青年的婚姻市场竞争力,其现象表征是扎堆分布的光棍。

(二)文献回顾

1.底层社会、社会流动与婚姻家庭。陆学艺通过对改革开放后中国社会分化出现的新特征进行把握,以职业分化和组织、经济和知识资源占有量为标准突破以往“两个阶级、一个阶层”的分析框架,将中国社会各类群体划分为十个“序位已经确立”的阶层,其中农民工、种地的农民和城市下岗工人因为掌握的资源少而位于较低的阶层。[11]家庭的视角在分析中国社会时具有不可忽视的作用,[12]但其并没有受到国内早期社会分层研究者的足够重视。将学界已有研究综合起来看,家庭视角至少在两个维度上与社会分层相关联。

其一是家庭的经济功能维度,“家庭对人们的生存质量和发展机遇都具有决定性意义”,[13]作为其综合体现的社会分层并不会排除在外。家庭成员在社会流动中具有以家庭为后盾的资源支撑,家庭资源积聚方式和积聚能力的差异会对家庭成员参与社会流动的能力构成影响。其二是家庭的社会功能维度,家庭是“生养死葬、娶亲完配”等社会过程的载体,而婚姻就是一个与社会分层相关联的要素:郭虹指出婚姻具有社会流动的特征,这种流动包括两个方面,即空间上的移动和在社会阶层中的流动;“山上的姑娘嫁到山脚,山脚的姑娘嫁到邻近的平原,平原上的姑娘嫁到城市郊区,郊区的姑娘嫁到城市”,这是从地域类型上对婚姻中女性资源配置格局的形象表达。[14]

2.婚姻市场与女性的社会流动。劳动力市场开放以来,越来越频繁的人口流动逐渐改变着以往列维•斯特劳斯基于印尼的婚姻现象提出存在一个相对封闭的“通婚圈”的这种分析进路所适应的社会基础,即受到主客观限制而鲜少的人口流动。因此,国内以“通婚圈”为前提预设的研究对当下通婚圈变迁的判断才会出现莫衷一是的判断,当下对婚姻现象的研究应该在频繁的人口流动和男女性别比失衡共同形塑的以女性优势为突出特征的婚姻市场已经形成的基础上进行讨论(桂华、余练,2010)。婚姻市场以女性要价和男性支付要价为互动形式,能通过婚姻实现社会阶层流动的就不仅限于女性,因为农村男青年并不是完全被动地等在女性资源分布较少的边缘地区,且家庭的资源积聚能力将相当程度上决定男性青年在婚姻市场中的主动性。由于缺乏婚姻市场的视野,同时也缺乏对青年男性及其家庭在婚姻市场中采取行动的把握,郭虹单方面从女性的角度——即使有男性也只包括“上门入赘”这一特殊群体——把握 “社会人口因通婚在社会阶层上的移动”并不能用来描绘当前中国社会人口因婚姻发生的社会流动的全貌,尤其不能描绘农村男性青年在此过程中的社会流动。

3. 农业剩余、“半工半耕”与光棍分布。在日常话语体系里面,农业剩余丰富的地方,我们习惯称之为“鱼米之乡”,而农业剩余稀薄的地方,我们称之为“穷山恶水”。王宗萍指出,婚姻迁移的一般规律是女性梯级迁移,因此光棍不会均匀分布,而是相对集中的分布在少数贫困、落后的“穷山恶水”地区。[15]由于,随农村人口流动产生的“半工半耕”的农业经营模式已经在广大的中西部农村普遍存在,[16]即农业收入可以且往往也并不是农民家庭收入的全部,加上农业科技的进步农民的劳动力被大量从农业中释放出来以增加家庭收入;[17]人口流动的另外一面是农民也可以进城买房,逃离“穷山恶水”,即地缘上的束缚并非不可挣脱:[18]所以,光棍的分布生成机理就需要在新的语境下重新梳理。

4.光棍分析缺乏中观机制。学界对光棍的既有研究可以分为两类,即从整体上对光棍进行的理解式分析和对特定光棍类型的分析。其中前者又有两个中间存在鸿沟的视角,其一是基于农村生男偏好、男女性别比失衡与婚姻市场等宏观因素对光棍成因的构建;[19]其二是基于个人性格和身体特征等微观视野剖析光棍的成因及其生活状态。[20][21]

为了在宏观和微观之间进行弥合,邢成举从其个案村庄的经济社会性质的比较中提出从农民就业类型和村庄社会性质的区域差异两个视角来分析光棍问题。陶自祥(2011)在此基础上进一步指出存在较强传统家族记忆的村庄容易产生由“代内剥削”机制导致的“长子打光棍”现象。[22]李永萍认为宗族保护力量渐衰与厚重的代际责任伦理使宗族性村庄男青年在逐渐失去家族护佑的同时还必须承担相对较重的赡养责任,以此对“宗族性村庄光棍”的生成进行解释。[23]但是,这些研究却陷入了另一种解释困境,即或者局限于对微观的光棍类型进行历时态的梳理和阶段性的原因分析,或者只能解释特定类型的光棍,而作为中观机制至少应该回答中国的3000万光棍将如何分布、如何发生的问题,因此这些试图弥合的努力并不能对作为整体的光棍现象进行解释的中观机制。

二、中西部地区9个村庄光棍现象的分析

(一)资料来源的基本情况

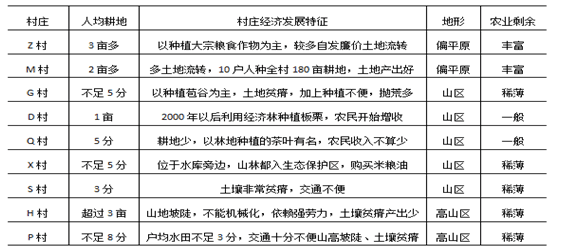

本文采用的光棍经验材料有两个类型,分别是笔者与所在学术团队近年在湖北、广西、河南、辽宁、湖南等省农村长期驻村调查获得一手资料,以及从学界已有的对山西、云南、贵州三省农村光棍现象的经验研究中获取的二手资料。9个个案村中有6个采用的是一手资料:湖北江汉平原的Z村与M村、鄂西山区的G村、鄂东大别山区的D村;河南豫南Q村;广西富川县的X村。还有3个:贵州牌坊的S村、[24]山西晋西北的H村、[25]云南洱源的P村,[26]采用的是二手资料。为了将数据置放于劳动力市场与婚姻市场的大背景中进行讨论,并避开农业税费政策对农业剩余存在的强有力影响,笔者统计或采纳的数据最早是2007年,最晚是2016年,基本情况见表1。此外,村庄在此是一个数据统计单位,包括行政村、自然村与村民小组三种类型。

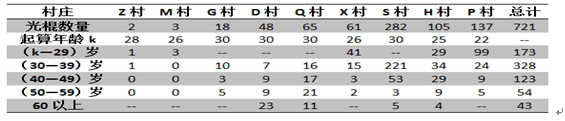

表1 光棍的年龄分布情况

注:起算年龄k是各个村庄在地方性知识中默认的超过这个年龄以后就很难再结婚的年龄,这个年龄具有对共享地方性知识行为主体进行行为选择具有比较强的影响,因此,本文尊重各地差异化的起算年龄。“--”指的是未统计,是一个缺省值;“0”表示统计数字为0个。各村数据收集时间依次是,2015年、2014年、2016年、2011年、2014年、2014年、2007年、2010年和2015年。

(二)个案村光棍年龄分布与婚姻市场形成

这9个村庄一共有721例光棍,剔除起算年龄以及多个村庄60岁以上的光棍出现缺省,由此将60岁默认为“终止年龄”。可见,40岁至49岁这一部分打光棍的是50岁至59岁年龄段打光棍的2.28倍;30岁至39岁这一年龄阶段打光棍的则是50岁至59岁年龄段打光棍的6.07倍。光棍的年龄分布的这种差异性与劳动力市场和婚姻市场的形成嵌入农村男性“结婚难”现象相吻合,在某种程度上可以认为这是婚姻市场的强竞争性与农民的弱资源禀赋相互作用的结果。

(三)光棍发生率基于农业剩余多少的差异分布

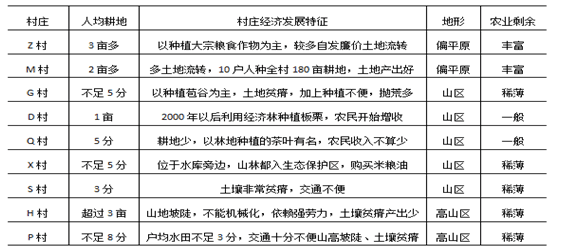

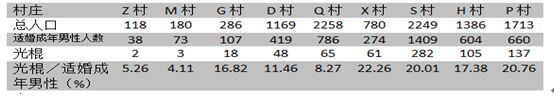

从区域上看,这9个村庄都处于中西部地区,从城郊村、城中村与一般农业型村庄的区分来看,这9个村庄都是一般农业型村庄,即没有直接从土地增值收益中获得额外收入,甚至连这种预期也没有。由此基本可以判断,这是个村庄农民家庭收入主要源自“务工”和“务农”,各村农民的劳动力素质并未呈现出明显分化,但在农业剩余的多少上却存在着较大的差异,9个村庄的农业剩余状况如表2所示。根据农业剩余的多少将9个村庄分为三个类型,即丰富型、一般型和稀薄型。

表2 9个村庄的农业剩余状况

注:因为没有精确的数据对农业剩余进行直接表达,这里通过人均耕地占有量,受地形、土质等影响的土地投入--产出率,以及农业副业的开发程度等变量对农业剩余进行质性判断,并以能否支撑农民家庭日常生活的基本需要对农业剩余的丰富程度进行简要判断。其中“丰富”意味着农业剩余在满足农民家庭日常生活基本需要的同时还有富余空间;“一般”是指能够支撑农民家庭的日常生活基本需要,但富余空间很小;“稀薄”则意味着农业剩余不能满足农民家庭日常生活基本需要,而需要务工收入补充。此外,此处的“亩”皆为标准亩,耕地只包括旱地和水田,不包括林地。

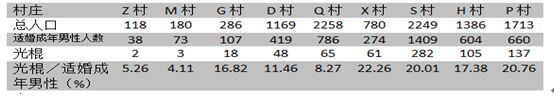

9个村庄的光棍分布和基本人口信息如表3所示,可见三种类型各自的平均光棍发生率分别为,4.68%、9.75%和19.45%,三种类型村庄的平均光棍发生率为11.29%。这里假设每个类型村庄有1000口成年男性,以消除统计单位大小差异的影响,根据各个村庄的光棍发生率综合统计来看,共3000口农村成年男性中将会有339个光棍,其中,57.39%的光棍都将分布在农业剩余稀薄的地方,而农业剩余丰富的地方只占13.81%。据此,农业剩余稀薄型村庄的光棍发生率将会是农业剩余丰富型村庄的4倍之多,这意味着,3000万光棍将不会在广大中西部农村地区均匀分布,而是呈现为在农业剩余稀薄农村地区“扎堆分布”的状态。

表3 9个村庄的光棍分布情况

注:本文用光棍人口∕适婚成年男性总人口来统计各个村庄的光棍发生率,其中这里的适婚成年男性只包括达到法定结婚年龄的男性,即22周岁以上的成年男性。

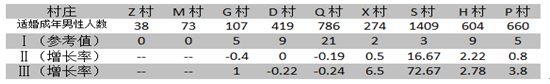

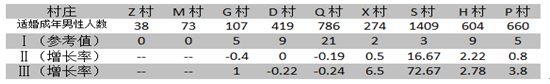

为了使数据在三个类型村庄的代表性、针对性和可比较性更强,笔者将以各村50岁至59岁这一年龄阶段的光棍数据为参考值,通过比例换算剔除统计单位不一产生的影响,同时假设各村庄成年男性的总人口不变,这里将其分别理想化操作为打工经济兴起前的10年,即参考值——用Ⅰ表示;兴起后的第一个10年——用Ⅱ表示和第二个10年——用Ⅲ表示,讨论这第Ⅱ、Ⅲ阶段光棍的增长速度,如表4所示。可见,若以打工经济兴起之前即50岁至50岁这个年龄段的光棍发生率为各个村庄光棍发生率的正常值,农业剩余一般型村庄的光棍发生率在后两个年龄阶段里都出现了一定程度的减少,这种减少通过打工经济兴起和农民收入增加同异地、跨省婚姻越来越频繁一起增加了该地农村青年的比较优势形塑而成;而5个农业剩余稀薄的村庄尤其是在30岁至39岁年龄段呈现出比打工经济之前至少翻一番的增长速度;最后,就各村在Ⅲ阶段新增光棍人口占各自适婚成年男性总人口的比重来看,也呈现出明显的与农业剩余反相关分布状态:这种鲜明对比进一步印证光棍呈现出在农业剩余稀薄的农村“扎堆分布”的状态。

表4 9个村庄各阶段光棍的增长速度

注:计算方式为,光棍增长速度=(各阶段新增光棍人口-Ⅰ阶段光棍人口)/Ⅰ阶段光棍人口。结合表1,Z村和M村在Ⅰ阶段的参考值都为0,Z村在Ⅲ阶段光棍数量从0增长到1,从成年男性总人口上来判断,光棍发生率增长到2.63%,但是增长率不能计算;M村的光棍发生率没有增长,增长率也不能计算。

三、婚姻市场:婚姻梯队序列与社会流动

(一)婚姻梯队序列与社会流动

农村婚姻在女性婚姻市场要价和男性婚姻成本支付能力的互动过程中出现了梯队序列。处于女性资源配置格局中“相对边缘”位置的广大中西部农村因女性资源大量流向城市和发达农村地区,造成女性资源紧缺,这给她们在农村婚姻市场中要价提供了合理性(桂华、余练,2010),形成农村男性支付要价的弱势地位。在“女性要价”和“男性支付要价”的互动过程中,存在差异的不仅是女性要价多少,还包括农村青年男性支付能力不同,后者形塑出一个以男性支付能力为指标的在婚姻市场上衡量其竞争力的相对优势梯队序列,笔者将其概括为婚姻梯队序列。

以男性为主体,从9个村庄的婚姻空间流动现象来看,主要存在5个婚姻梯队类型,分别是:定居于地级市及以上的婚姻梯队、定居于县城和小城镇的婚姻梯队、在农村建新房的婚姻梯队、原状低质量婚姻梯队以及被甩出婚姻市场的光棍,这5个梯队类型象征着农村青年男性不同的资源支付能力:即从第一梯队到最后一个梯队依次减弱,其中“原状低质量婚姻梯队”指的是农村中男性迫于无奈愿意迎娶因自身缺陷而要价极低甚至没有要价的女性,既不用买房也不用建房、低成本也是低质量的婚姻,农村流行“疯婆配癫子,蠢婆配傻子”就是对这一类型的形象概括。

值得注意的是,支付能力强的农村家庭能将子代推入可以与城市青年优势相当的梯队之中,其意外后果是推动子代家庭实现了向上的社会流动;落入农村内部梯队的也呈现除了差异性,至少在第三、四和第五梯队之间显现了分化的迹象,位于第五梯队的光棍被甩出婚姻市场的竞争和向上社会流动的竞争,在社会结构上呈现为底层沦陷,但是第三、四梯队,尤其是第三梯队还可以继续通过“代际接力”的方式进行资源积累,寄希望于后代去实现向上的社会流动:因此,家庭继替在参与婚姻市场的竞争过程中勾连了一幅农村社会分层和农村青年通过婚姻进行向上社会流动竞争的图景。

(二)婚姻市场下的家庭继替及其现象表征

9个村庄的婚姻空间流动现象在5个类型的分布并不相同,农业剩余丰富型的Z村和M村在5个类型分布的比例大致为:50%、25%、10%、10%和5%;在农业剩余稀薄的鄂西G村和广西X村则大致为:10%、20%、40%、10%和20%。但有一点相同的是,从婚姻空间流动来看,每个村庄都有超过70%的农村青年位于前三个梯队,就是说,农村大部分婚姻背后都意味着较高的成本。婚姻是农村家庭继替的关键环节,农村男性青年在婚姻梯队序列中所处的位置不仅是其家庭在婚姻市场中支付能力的体现,也彰显着其家庭通过新的子代家庭取代母家庭后在社会结构中所处的位置。具体来看,9个村庄的家庭继替呈现出三个特征。

其一是家庭继替的起点成本即结婚的成本越来越高:在江汉平原的Z村和M村,一个成年男性如果在城市没有房子,就很难取到媳妇,而在城里买一套房子最少也要一个农村家庭一次性拿出10万元以上,要让子代能在城里安家,30万也不算够;在豫南Q村,娶个媳妇没有20万,基本就是不可能的事情,10万元的彩礼都算少的,此外还得至少在村里建一栋像样的楼房。

其二是维持婚姻的成本也呈现出高涨的趋势,近些年越来越频繁发生的“骗婚—跑婚”导致的“重返光棍”[27]现象是婚姻维持成本增长的后果之一,虽然本文没有将这一类型的光棍统计在内,但是它同样是家庭继替在婚姻市场影响下的重要表征。贵州S村因为家境贫困的顿奎 31岁了还没有结婚,后来经人介绍通过包装家庭条件在“一个满山都是石头”的村里骗来了一个未成年的小姑娘,“过日子”的真实性不会包容顿奎的谎言,没到两年,顿奎好不容易骗来的媳妇就跑了,再也没回去,顿奎现在年近50了也没有再婚,虽然他很想,“但想也是白想”(何海宁,2007)。广西X村的黎明齐2003年在自己才20岁的时候把一个16岁的四川姑娘追回家当老婆,用当地人的话说是这个小姑娘“年少无知”才会被骗,到2007年这个四川姑娘实在无法忍受清苦的日子,出去外面打工之后就再也没回来,黎明齐本来就不好找老婆,现在还带个小孩,基本上就不可能再婚了。江汉平原Z村的陈三涛,26岁时靠自己的本事在市里买了房还买了小轿车,风风光光的娶了一个杭州媳妇,3年后生意不好,挣不到钱,房贷车贷都还不上,上了银行的黑名单,后来房和车都被银行收回了,不久后,“老婆也没了”;江汉平原Z村的李魏27岁时靠父母种田务工的收入给他在市里买了一套小产权房迎娶了自己的初中同学,但婚后不久,媳妇就不满意,觉得别人都有小轿车,自己没有,就开始对李魏各种不满,嫌弃他没本事,要求离婚,好在李魏的父母还能挣钱,后来给儿子买了辆别克小轿车才让媳妇满意。

其三是农民家庭需要为家庭继替承担相当的资源积聚压力。把子代推入一个更好的具有相对优势的梯队需要农民家庭能够具有这个梯队所需要的支付能力。比如,若想要进入第一个梯队,等于要使子代具有与部分城市青年在婚姻市场中优势相当的竞争力,其核心的外在体现是至少需要农村青年在城市有一套房子,但是,与城市和发达农村地区相比,资源禀赋先天弱势的中西部农村地区的农民需要为此付出加倍的努力才能够实现;即便是进入普通的第三梯队,即在村里建一个“过得去的”房子,也需要一个家庭十来年的积累才能付诸实现。而农民的年均纯收入相对于支付能力的要求来说显得过于单薄,虽然通过长时间的积累和几代人的共同努力并非不能实现,但是这个农民家庭也将就此陷入长期的资源积聚压力之中。从河南给一个儿子成家要将近20万这个要价来看,一对农民夫妻需要辛辛苦苦近10年的时间才能积累下这么多钱,“要是有两个儿子,不哭一场才怪了”。

四、影响资源积聚能力的农业剩余与家庭劳动力配置

(一)高额婚姻成本要求优化家庭劳动力的配置

高额的婚姻成本要求实现家庭劳动力的总动员,使每一个有劳动能力的家庭成员都能尽可能的获得劳动收入,笔者将其概括为“家庭劳动力的优化配置”状态,这种状态将使家庭资源积聚能力实现最大化。它的关键在于使农村中老年劳动力尽可能获得劳动收入,因为农业没有劳动力年龄限制,这为在城市劳动力市场没有竞争优势但富余劳动能力的中老年农民提供了为家庭创造收入的空间,这是农民家庭劳动力配置相比于城市唯一存在的优势。而在“半工半耕”的农业经营模式下,以代际分工为基础的“半工半耕”这种家计模式恰恰能够实现家庭劳动力优化配置的状态。

以代际分工为基础的半工半耕这种家计模式指的是:尚有劳动能力的中年父母迫于为行将就木的老人尽孝、帮子代带孩子或者自身年龄的限制而退回农村务农,若务农收入不够,就在农闲时通过就近寻找能兼顾家庭的兼业机会尽可能最大化自己的劳动所得,这种退回状态为“半退回”状态,而到自己年近60步入老年完全被劳动力市场淘汰找不到兼业机会时彻底退回农业,还可以通过务农开始攒钱养老;而年轻的子代有可以挣钱的中年父母为后盾,不用养家、有孩子也不用自己带,他们只需要充分发挥自己作为年轻劳动力的优势在城市劳动力市场获得一份收入还可以的工作,在父母可以依靠的时候“一人吃饱全家不饿”,在父母渐衰家庭责任的重担传递给自己时开始全力参与到家庭资源积累的过程中来;甚至70来岁的老人也在参与这种分工,虽然不是主力,但只要还有劳动能力,就能做到“不给子女增加负担”,不给家庭资源的积累做减法,因为还有劳动能力就能自己种1至2亩田再养一头牛来养活自己,不能劳动,但还能照顾自己的时候就靠自己的养老积蓄度日,尽量不耽误背负资源积聚压力的子女挣钱,江汉平原和鄂西山区农村不少老人甚至还会为自己的攒好“安葬费”。如此一来,整个家庭但凡有劳动能力的人都参与到为家庭资源积聚做加法的过程中来,在家庭劳动力的最优配置状态下实现家庭收入的最大化,强化支付婚姻成本的能力。

(二)农业剩余形塑家庭劳动力配置的优化程度

当前农民工的务工收入并未出现明显分化,因此无法从年轻人务工和中年人在兼业过程中获得的收入来辨别家庭资源积聚能力的强弱,要从结构上对进入不同等级的婚姻梯队序列显现出来的家庭资源集聚能力差异进行解释,就要回到影响农民家庭收入的“半耕”领域中来。调查发现“半耕”收入的多少不仅对中年人是否存在兼业需求造成影响,更重要的是它通过决定中年人对未来回村的养老生活预期影响着家庭劳动力配置的优化程度。

因为在广大中西部农民家庭收入来源中,只有“半耕”对劳动者的劳动年龄没有限制,这里“半耕”收入指的是农民从农村小农经济的各种形式中获得的收入,主要包括粮食作物、经济作物、水产养殖、家庭畜牧甚至包括在农村开商店、贩卖农产品等,笔者将农村所能提供的这种对劳动者年龄没有限制的所有收入概括为“农业剩余”,农业剩余由人均耕地占有量、土地单位投入--产出率以及农业副业的发展情况共同决定。

若农业剩余只能满足老年人的糊口需要,且整个家庭日常生活的基本需要都需要由务工收入进行补贴,更别提形成积累,这意味着不能在劳动力市场就业但在农业领域上还有足够劳动能力而农业剩余却不能支撑劳动力价值实现的55岁至65岁的人相对过早的进入退养状态,其结果除了劳动能力的闲置之外还开始逐渐成为家庭资源的消耗者,给家庭继替的资源积聚做减法。这是农业剩余稀薄降低家庭劳动力配置优化程度的第一个方面。

在农业剩余稀薄的农村地区,为了保障退养后的生活不至于太落魄,中年人必须在自己还能获得务工收入时,在“是把自己还能在劳动力市场中就业时获得的收入注入家庭继替过程还是自己攒起来用于以后养老”以及“是外出务工还是给子代带孩子”这两个问题上做个选择。但是这两个问题往往不能切割开来,农业剩余稀薄使中年农民必须做选择,而至于做何种选择则取决于中年人对子代养老的预期:在代际关系厚重均衡的村庄,中年人可以不用攒钱养老,但老了之后会成为“子女的负担”,而他们也多会选择给子代带孩子,这意味着至少一个无法在村庄中获得收入的中年劳动力闲置;在代际关系低度均衡的村庄,中年人必须提前为自己养老做打算,提早从家庭继替资源积聚中退出,因为子代支付带孩子的费用容易中断从而不仅减少还会额外消耗中年人养老资源的积累,若因此发生摩擦,中年人选择了外出务工,年轻人就得自己带孩子,这则意味着至少一个无法在村庄获得收入的年轻劳动力闲置,变代际分工为夫妻分工。这是农业剩余稀薄降低家庭劳动力配置优化程度的第二个方面。

家庭劳动力无法优化配置将极大的限制农民家庭为家庭继替积聚资源的能力,从而使农业剩余丰富农村地区的农民家庭具备了明显的相对优势,具体使这种相对优势清晰化的是家庭资源的积聚和分配方式。

五、强弱有别的竞争力与家庭资源积聚和分配方式

(一)农业剩余与家庭资源积聚和分配方式的两种类型

1.在农业剩余丰富的农村形成了以中年人为主体的为家庭继替积聚资源的方式和向年轻人倾斜的家庭资源分配方式。比如江汉平原Z村的蔡中心,今年48周岁,有一个27周岁的儿子,还没有结婚,蔡中心是Z村的财经主任,还在村里种了20多亩田,年纯收入6万元多一点,但基本全靠自己,因为他老婆有内风湿,不能干活,蔡中心说,“我攒了一辈子的钱,为了给儿子结婚,在市里给他买了房子,还帮他装修,花了40多万,现在倒欠7万块的债务;他现在好在谈了个女朋友,但因为不知道女方会开口要多少彩礼,我就不能只是拼命的还债了,还得拼命的攒钱给他娶老婆,操完他的心,还要给自己攒钱养老,他们以后在城里立足也不容易,说不定还要我们把米把油、给菜给肉”,也正因如此,蔡中心不得已放弃了一个本来对于他个人来说更好的机会,2016年镇里想把他提拔到乡镇福利院去当院长,虽然是个好差事,可他却不能答应,原因是去了镇上,就不能种那20多亩田了,乡镇福利院院长名字好听,工资肯定也比一个村里的会计多,可是却难以达到之前的超过6万元的纯收入,蔡中心说“这几年太关键了,我不能自私,就不去了,以后不靠国家,也不靠儿子,我在农村也能自己种田,再攒钱养老,我一对75岁的老父母现在都还能自己种田、放牛养活自己”。

2.在农业剩余稀薄的农村则形成了以年轻人为主的为家庭继替积累资源方式和向家庭日常生活的基本需要倾斜的家庭资源分配方式。如广西X村的黎帅,86年出生,2009年结的婚,黎帅自己也不知道自己算不算结婚,反正2009年回来盖房子的时候就把老婆带回来了就算结了,在一起有6年了,没有办婚礼。黎帅的老婆是85年的,云南人,还离过婚,她的父母不同意自己的女儿嫁到这边来,黎帅去见家长的时候,她的父母还在给她介绍对象。但是老婆没有放弃还是跟黎帅来了广西,2009年,黎帅用刮了几年松脂的钱盖了房子,就和老婆一起出去刮松脂,挣了钱回来装修。前前后后,房子总共花了9万,是两人唯一的财产,没有积蓄。因为没有办婚礼,也没有给过女方家里彩礼,女方家里到现在还是不同意。黎帅说,“我从来没有想过要指望自己的父母,他们还有老人要养,自己也没什么本事,那么一点田,能有个什么收入?不是给我哥哥打工,他们都养活不了自己”。黎帅的哥哥黎明帅31岁时借了几万元的债凑足首付在富川县城买了房,才取到比自己小9岁的湖北媳妇,但结了婚还要靠自己拼命还房贷,又要养小孩,现在小孩子给奶奶带,黎明帅每个月支付给自己母亲1500元的工资,还不包括小孩子的吃穿用的钱,因此负担很重,黎帅就很担心哥哥还不上房贷了,自己的嫂子就会像村里别人娶的老婆那样,说走就走了,但其实黎帅更担心的还是自己的老婆哪天不要自己了。

鄂西G村的杜鑫,今年已经35岁了都还没有结婚,父母已经60岁了,但是也没多少钱可以拿出来给自己唯一的儿子,自己养老都还成问题,“村里只有2亩的茶园地,一年还没有6000块的纯收入,他们除了吃饭,还要看病、赶人情,这点钱哪里够用”,杜鑫为了自己多挣钱盖房子娶老婆,就不进工厂而是上工地,因为工地上来钱快,但是父母一生病他就得花钱,直到34岁他才攒了不到10万,而一个基本达到说媒人要求的三层洋房子盖下来要花30多万,于是他就同他的小叔商量,两家合起来盖一栋这样的房子,他只要一层,这样他的钱可能就够了,但还是欠了8万块钱的债。村里人都说,像杜鑫这样的,以后看能不能找一个二婚的。

(二)农村男性青年婚姻市场竞争力的分布格局

鄂西G村和广西X村的人认为村里的男青年打光棍是因为他们接触女性的机会太少:“连工厂都不进去,天天混在一堆男人的建筑工地上怎么找女朋友”、“天天在山上刮松脂,难不成娶个野人回来当老婆”?其实他们并不傻,也知道不去工厂这种女性集中的地方不好找女朋友,但是他们也无奈,娶媳妇、建房子都得靠自己,正是这种在农业剩余稀薄的农村经济基础条件下,形成的以年轻人自己为主的为家庭继替积累资源的方式施与年轻人过于沉重的负担,所以他们只能选择去挣钱更多、来钱更快的,大部分女性不会去的苦地方、脏地方挣钱,也有人不惜铤而走险,去抢劫,因为这样来钱更快,还可以混迹在女性资源丰富的地方:鄂西G村一个200人左右的自然村就有6个30至40岁左右的年轻男性因抢劫坐牢,村民说,“这只是被抓到了的,还有没抓到的呢?”

而农业剩余丰富的江汉平原,年轻人就很少去这种挣钱多、但“没有女性气息”的地方,因为他们不用那么担心焦虑,为家庭继替积累资源的任务有在村里能为他们挣钱的父母担着,他的任务就是自己把女朋友带回来,剩下的买房、彩礼、买车等等问题,全家一起帮他解决。因此,他完全可以靠父母的推动在比较合适的年纪遇到心仪的对象走进婚姻的殿堂。但是农业剩余稀薄地区的农村青年,想等在“没有女性气息”的地方攒够了钱再去工厂找女朋友,就恐怕得等到至少35岁以后了,那时候能找到个二婚的就已经是运气了,找不到二婚的就打了光棍;还有的人心存侥幸,先去工厂骗个“很傻很天真”的小女朋友回家,生个孩子,再开始挣钱,但等小女朋友变成懂事的女人,“跑婚”就出现了,而他很可能“重返光棍”;还有剩下的人,骗不来小女朋友、也吃不了苦的,结婚就只能是一种空想;只有“极少数遇到父母特有本事的,才能风风光光的在该结婚的年纪娶个正常的老婆”。

由此可见,农村男性青年在具备步入的前三个婚姻梯队序列所要求的支付能力上存在差异,且这种差异由农业剩余的多少通过形塑家庭劳动力配置的优化程度进而影响为家庭继替积聚和分配资源的方式来决定。因此,农村男性青年在婚姻市场中的竞争力呈现出以农业剩余为起点勾勒的,在地域上存在差异的分布格局:从整体上来看,农业剩余丰富的地方男性青年的竞争力强、相反则弱,这种影响通过形塑农民家庭劳动力配置的优化程度来实现,因此,农村光棍将在农业剩余稀薄的地区扎堆分布。

六、结论与讨论

研究发现,农村光棍问题不仅仅是女性的梯级迁移问题,也不单纯是男女性别比失衡和婚姻市场下农村弱资源禀赋的问题,它是底层农村男性在婚姻市场中能否获得竞争力的集中体现。本文先通过婚姻市场分析探讨农民家庭通过婚姻实现家庭继替所需要的资源集聚能力和实现方式在于优化家庭劳动力配置。在“半工半耕”的农业经营形态下,笔者再将农业剩余引入对光棍问题的思考,发现家庭劳动力配置不合理和以年轻人为主的为家庭继替积聚资源的方式是农业剩余稀薄农村地区扎堆出现光棍的重要机理,而家庭劳动力配置优化的关键又在于农业剩余。由此,笔者得出以下结论:农村男性青年的婚姻市场竞争力呈现出以农业剩余为起点勾勒的、在地域上存在差异的分布格局。

笔者在由婚姻市场形塑的家庭继替过程中,发现了一个由婚姻支付能力差异决定的婚姻梯队序列,通过参与婚姻市场要价和农村青年男性家庭支付能力的互动,描绘了一幅以婚姻为载体进行的社会流动图景:农业剩余丰富地区的农民家庭具备将子代推入更具有相对优势梯队的支付能力,以子代婚姻为载体通过家庭继替实现了向上的社会流动;而农业剩余稀薄地区的农民家庭则因为不具备这种能力,扎堆出现光棍,而在这场社会流动中呈现出农村底层沦陷的格局。因此,笔者认为,以农民家庭能够以婚姻为载体通过家庭继替在社会结构上实现一定程度向上流动来看,社会结构并非完全固化,但底层沦陷的判断也能通过农业剩余稀薄地区光棍扎堆分布的具体逻辑中得到呈现,只是这种沦陷并不是均匀的分布于底层社会而是位于底层社会的局部地区。

【参考文献】

[1] 陶自祥.代内剥削:农村光棍现象的一个分析框架——基于渝北S村长子打光棍的调查[J].青年研究,2011(5):31-38.

[2] 杨华.农村婚姻市场中的结构性因素——基于湖南水村“光棍汉”的调查[J].江西师范大学学报,2008(2):7-9.

[3] 贺雪峰.农村“光棍”问题需引起重视[J].决策,2014(10):15.

[4] 石人炳.青年人口迁出对农村婚姻的影响[J].人口学刊,2006(1):32-36.

[5] 李凤兰.杜云素,透视农村大龄青年择偶难问题[J].华中农业大学学报(社会科学版),2009(1):21-24.

[6] 刘燕舞.农村光棍的类型研究——一种人口社会学的分析[J].中国农业大学学报(社会科学版),2011(3):160-169.

[7] 李致江.对我国光棍与光棍村出险原因的解析与对策研究[J].法制与社会,2010(11):217-218.

[8] 曹锦清.黄河边的中国[M].上海:上海文艺出版社,2000:408.

[9] 风笑天.农村外出打工青年的婚姻与家庭:一个值得重视的研究领域[J].人口研究,2006(1):57-60.

[10] 桂华;余练.婚姻市场要价:理解农村婚姻交换现象的一个框架[J].青年研究,2010(3):24-36.

[11] 陆学艺.当代中国社会十大阶层分析[J].学习与实践,2002(2):57-63.

[12] 黄宗智.中国过去和现在的基本经济单位:家庭还是个人?[J].学术前沿,2012(3):76-93.

[13] 张秀兰;徐月宾.建构中国的发展型家庭政策[J].中国社会科学,2003(6):84-96.

[14] 郭虹.当前中国婚姻流动的特点[J].社会科学研究,1992(2):56-60.

[15] 王宗萍.高度集中的婚姻挤压最令人担忧[J].人口研究,2003(5):43-44.

[16] 黄宗智.制度化了的“半工半耕”过密型农业(上)[J].读书,2006(2).

[17] 陆文聪;余新平.中国农业科技进步与农民收入增长[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2013(4):5-16.

[18] 贺雪峰;董磊明.农民外出务工的逻辑与中国的城市化道路[J].中国农村观察,2009(2):12-18.

[19] 岳岭.姻缘难觅——中国农村人口性别比例失调与“光棍”大军的形成[J].青年研究,1995(1):26-27.

[20] 何绍辉.社会排斥视野下的农村青年婚配难解读——来自辽东南东村光棍现象的调查与思考[J].南方人口,2010(4):18-25.

[21] 余练.多重边缘者:基于对D村光棍群体社会地位的考察[J].南方人口,2011(6):8-15.

[22] 邢成举.男性光棍构成差异的地域性解释——基于凤城和新县两个家庭的比较分析[J].青年研究,2011(1):72-77.

[23] 李永萍.渐衰与持守:宗族性村庄光棍的生成机制——基于广西F县S村40例光棍的研究[J].中国青年研究,2015(5):59-65.

[24] 何海宁.贵州牌坊村:282条光棍的心灵史[J].乡镇论坛,2007(9):20-23.

[25] 殷海善.山西晋西北贫困地区某乡镇光棍问题的调查研究[J].山西农业大学学报(社会科学版),2010(4):438-442.

[26] 吕忆松;李莹莹;李寿然.对我国光棍现象的解析与对策研究——基于洱源县乔后镇丰乐村委会“光棍村”情况的调查[J].法制与社会,2015(17):173-174.

[27] 宋丽娜.“重返光棍”与农村婚姻市场的再变革[J].中国青年研究,2015(11):84-90.

(文章修改稿发于《人口与经济》2016年第6期)